“…che nella tradizione dei giullari medievali fustiga il potere e riabilita la dignità degli umiliati”

(dalla motivazione del Premio Nobel)

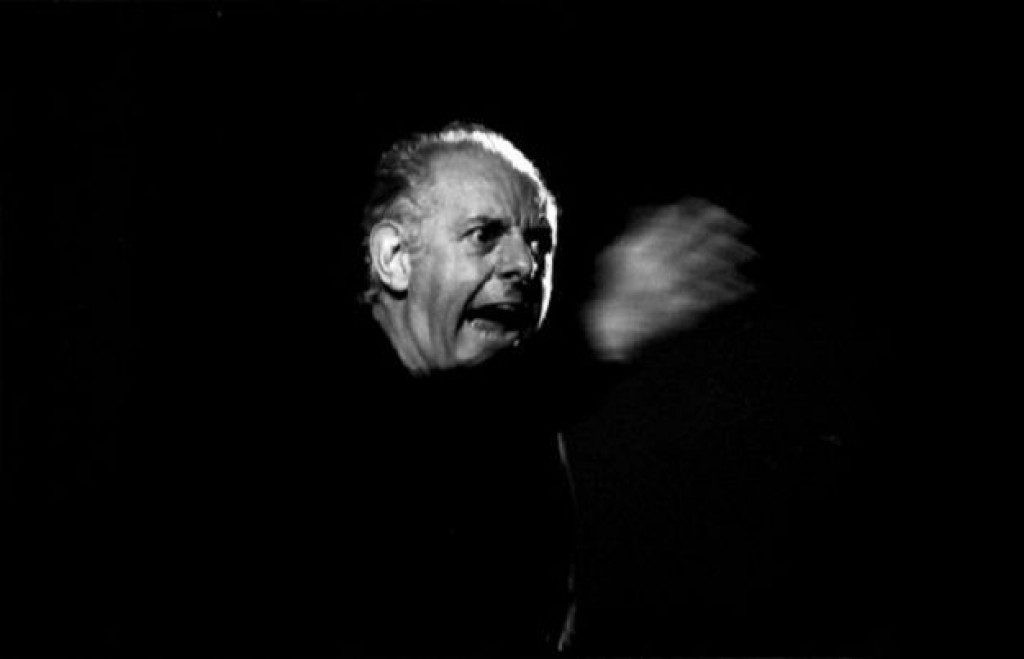

Quando muore un papa o un re – è cosa nota – se ne fa un altro ma con la morte di Dario Fo – che pure di papi ne ha interpretati diversi – è rimasto solo un grande vuoto perché un altro Dario non potrà esserci.

Sono già due anni – era il 13 ottobre del 2016 – che se n’è andato il re dello sberleffo, il gran giullare, il comunistaccio impenitente fino alla fine, nonostante qualche “Grillo per la testa” degli ultimi tempi.

Un genio che il mondo ci ha invidiato e che al mondo ha insegnato quanto una risata possa essere una faccenda dannatamente seria.

Ma non è di questo che voglio parlare ora, né abborracciare un “coccodrillo” differito. Voglio solo pescare dalla mia memoria qualche ricordo privato per condividerlo con voi.

Quando conobbi lui e Franca Rame ero un ragazzino, ma proprio un ragazzino: appena quindici anni, ed era il 1972.

Successe al cinema teatro Corallo, al Quarticciolo, storica borgata romana, non troppo lontana da dove vivevo a quell’epoca con la mia famiglia:

– «Siamo compagni della zona, marxisti-leninisti del Comita…»,

– «Bene, compagni, ottimo! – mi interruppe Dario voltandosi, la faccia rubizza e un gran sorriso da cui spuntavano i grossi denti da coniglione poggiati sul labbro inferiore, e andò avanti come continuando un discorso già iniziato – Stavamo giusto considerando che bisogna organizzare il servizio d’ordine, per gli spettacoli, sapete. C’è da perquisire tutti quelli che entrano, con gentilezza però, mi raccomando! E qui sul tetto poi, ci vorranno delle sentinelle: stanotte sono già venuti i fascisti a fare quelle scrittacce…»,

– «Bene, compagni, ottimo! – mi interruppe Dario voltandosi, la faccia rubizza e un gran sorriso da cui spuntavano i grossi denti da coniglione poggiati sul labbro inferiore, e andò avanti come continuando un discorso già iniziato – Stavamo giusto considerando che bisogna organizzare il servizio d’ordine, per gli spettacoli, sapete. C’è da perquisire tutti quelli che entrano, con gentilezza però, mi raccomando! E qui sul tetto poi, ci vorranno delle sentinelle: stanotte sono già venuti i fascisti a fare quelle scrittacce…»,

– «Nessun problema…»,

– «Ah, e poi… Qualcuno di voi sa usare un ciclostile?»,

– «Certo!»,

– «Visto? Che vi dicevo? – disse rivolto ai suoi – Vedrete che qualcuno arriva ad aiutarci ed eccoli qua: gli emmeelle, nientemeno! Anch’io sono emmeelle, sai? – mi fece – E anche lui… – indicò un tipo con pizzetto e berretto alla Lenin che trafficava con una pila di manifesti – …che viene dal Piccidì di Genova: i portuali, sapete…! La Franca invece ora “tiene per” Avanguardia Operaia ma insomma… Ma bene, benissimo… allora vi aspettiamo stasera. Venite presto, eh!».

Pensarono – Dario e gli altri del Circolo La Comune – che sarei arrivato con qualche altro ragazzino della mia età, magari in pantaloni corti, ma quando la sera mi presentai insieme a una quindicina di borgatari, perlopiù operai dalle facce scafate, avvertii chiaramente che le mie quotazioni erano in crescita.

– «Ma béneee!»,

esclamò infatti una Franca Rame sfolgorante quarantenne abbracciandomi e stampandomi un bacione sulla guancia. Il contatto con i seni pesanti mi ustionò la pelle attraverso l’eskimo e i diversi strati di maglie.

Sentii, alle mie spalle, qualcuno – non abbastanza sottovoce – esclamare:

– «Ammazzaquantèbbona!».

Mi voltai di scatto, fulminandolo con lo sguardo. Dovetti ammettere, però, che quella era la proletaria, ancorché magistrale, sintesi di un pensiero universalmente condiviso.

Ma “la” Franca non era solo bella. Aveva anche una gran testa e, senza di lei, Dario sarebbe stato dimezzato. Pochi mesi dopo fu rapita e violentata da fascisti e teppa dei servizi: che siano maledetti in eterno!

Arrivò il genovese emmeelle del Piccidì, impacciato da un grosso rotolo rosso tenuto sotto un braccio e da un’enorme scala poggiata sull’altra spalla, di quelle che si usavano per salire a comporre i caratteri dell’insegna con i titoli dei film in programmazione nel cinema.

– «Compagni, mi serve una mano! – ci urlò quell’evidenza, con la scala che sbatteva pericolosamente da tutte le parti, sfiorando le vetrine – Dobbiamo attaccare questa bandiera del VietCong sul muro qui a fianco, così copriamo le scritte dei fasci; oh, attenti che non si strappi e non la facciamo sporcare: questa è seta selvaggia, belin!».

Lessi la perplessità sulle facce dei miei, sapendo bene che era per via della seta selvaggia che dovette sembrar loro una cosa borghese o, quantomeno, un po’ da froci. Durante il lavoro, però, Domenico – così si chiamava il genovese – si rivelò essere uno a posto; la bandiera poi era davvero bellissima oltre che gigantesca e faceva una gran figura, ben illuminata e proprio a lato dell’ingresso.

Così, alla fine, fummo tutti molto soddisfatti e, insieme a Dario, andammo a festeggiare all’osteria “vini e oli” lì di fronte con un  bicchiere o due di quel vino velenoso dell’epoca che faceva diventare ciechi davvero che altro che le seghe.

bicchiere o due di quel vino velenoso dell’epoca che faceva diventare ciechi davvero che altro che le seghe.

Ebbe inizio in questo modo la mia frequentazione assidua, che durò per il successivo anno e mezzo, del Circolo La Comune. Un tempo fatto di riunioni fumose e scazzi furiosi (e fumosi anch’essi) fra i diversi gruppi della Sinistra extraparlamentare che si contendevano l’egemonia politica sul prestigioso circolo.

E poi le prove degli spettacoli, alle quali assistevo defilato e affascinato; ero sbalordito dalla “cattiveria” di Dario con gli attori, i collaboratori e i tecnici: li trattava proprio come pezze da piedi, gli urlava contro, non perdonava la minima manchevolezza. Un atteggiamento che non si conciliava per niente con l’amabilità, la simpatia, la gentilezza che aveva fuori dal palcoscenico.

Ad esempio, quando la sera si andava tutti insieme a mangiare alla pizzeria pidocchiosa nel seminterrato, lì tra i lotti del Quarticciolo, dove Dario ci intratteneva con un’infinità di aneddoti, di racconti, di citazioni, di battute – in pratica un “Mistero Buffo” privato, al quale ebbi il privilegio di assistere più volte – e lì aveva una parola per tutti, si ricordava di tutti, perfino DI ME.

Mi diedero molto da riflettere quelle sorprendenti difformità fra Dario al lavoro e Dario a riposo. Via via, però, mi andai convincendo che, in conclusione, AVEVA RAGIONE LUI!

Negli anni successivi – per puro caso e indipendentemente dalla conoscenza con Dario – diventai amico dei suoi nipoti, miei coetanei, figli del fratello Fulvio, che era il potente direttore dell’ETI, l’Ente Teatrale Italiano, e che vivevano a Roma. A casa loro, qualche volta mi capitò di incontrare Franca e Dario, che erano tornati a lavorare a Milano, alla Palazzina Liberty occupata.

Ero stupito (e lusingato) che Dario si ricordasse sempre di me. Franca però mi ridimensionò, spiegando che lui aveva una memoria “assoluta”, da elefante, anche per i dettagli più insignificanti e che, quindi, giocava sporco.

Successe sempre così, quando scendevano a Roma per qualche spettacolo.

Come una volta – saranno stati i primi anni ’80 – al Teatro Tenda di piazza Mancini. Non avevo comprato i biglietti e sapevo che trovarli sarebbe stata un’impresa disperata, così arrivai molto presto per vedere di procurarmeli in extremis. Invece incontrai proprio Dario, fuori dal tendone, che stava andando al bar con altra gente.

Mi sparò il solito sorrisone tutto denti e, abbracciandomi, mi costrinse a seguirlo e a tracannare due Glen Grant doppi (a quei tempi era difficile trovare di meglio nei comuni bar) che, così a digiuno, mi stroncarono di brutto.

«Macché biglietti, tu sei di casa!», esclamò, facendomi molto inorgoglire e regalandomi un figurone epico con la tipa che mi accompagnava.

L’ultimo incontro fu dopo il Nobel, in Rai, a viale Mazzini, dove io lavoravo. Lessi sul bollettino interno della conferenza stampa per la presentazione di un nuovo programma di Dario con Albertazzi e decisi di scendere al piano terra per curiosare. Non vedevo Dario da davvero troppo tempo e disperai che potesse ricordarsi di me che, oltretutto, ero (tra-)vestito da pinguino, in completo grigio, scarpe inglesi e cravatta di Marinella.

E poi c’era un muro di fotografi e giornalisti da superare; fui lì lì per rinunciare a salutarlo quando – incredibile! – mi inchiodò con quegli occhi a palla spiritati e:

«E tu che ci fai qui?», mi urlò; tutti si voltarono a guardare me – sentii anche qualcuno che sussurrava: «Ma chi è?» – e mi beccai perfino qualche flashata dei paparazzi che pensarono: «non so chi cazzo è ma non si sa mai».

Insomma, come al solito, la grande, incontenibile cordialità di Dario che mi presentò Albertazzi e raccontò a tutti che mi conosceva da quando ero solo un ragazzino, che si informò su cosa facevo, come andavano le cose, chi vedevo…

eseeroancorauncompagnocertochesìfiguratièchesaivestitocosìealloratualNobelcolfracgiàahahahah…

Roberto Savoca

E non può mancare il suo mitico GRAMMELOT: